Venezuela e petrolio

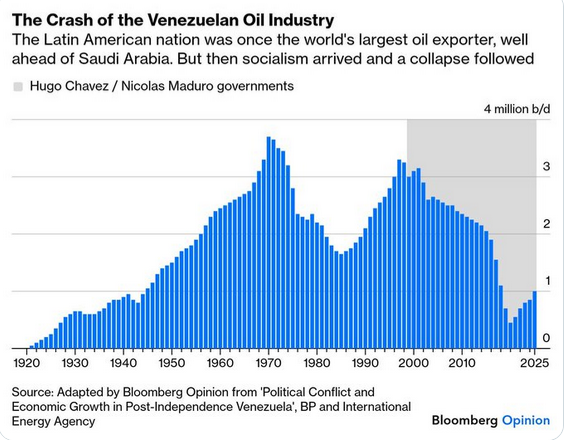

Si legge nella didascalia del grafico, relativo all’andamento storico della produzione petrolifera venezuelana: “La nazione latino americana una volta era il maggior esportatore di petrolio al mondo, ben al di sopra dell’Arabia Saudita. Poi è arrivato il socialismo ed è sopraggiunto il collasso”.

Trattasi di narrazione contenente elementi di verità mistificati per tornaconto ideologico, artificio utile per tappezzare i social network di meme acchiappa like e nulla più. Certamente il Venezuela, a differenza degli USA, non ha goduto di una stabile e duratura tradizione liberaldemocratica, anzi nell’ultimo secolo è stato teatro di aspre vicissitudini politiche, fattore che ha inevitabilmente influito anche sull’estrazione del greggio.

Questa attività iniziò nel 1920 sotto il regime autoritario di Juan Vicente Gómez e fino ai primi anni Settanta fu gestita dalle grandi multinazionale occidentali (come Royal Dutch Shell e Standard Oil), che investirono capitali ingenti per sfruttare principalmente i giacimenti di petrolio convenzionale del bacino del Lago di Maracaibo. Le sorti economiche del paese, da allora in poi, sarebbero dipese quasi esclusivamente dal suo oro nero.

Nel 1960 il Venezuela, insieme a Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, fondò l’OPEC ma, distinguendosi dagli altri membri mediorientali, non aderì all’embargo contro l’Occidente successivo alla guerra del Kippur tra Israele ed Egitto, allineandosi solo al rincaro dei prezzi. Così facendo ha assicurato continuità nelle esportazioni, traendo al contempo grande beneficio dal boom delle quotazioni, che compensarono un evidente declino produttivo iniziato nei primi anni Settanta.

Esso fu causato dalla crisi economica globale post 1973 nonché dalla politica di estrazione molto aggressiva fin lì condotta dalle compagnie straniere, tale da provocare l’esaurimento dei principali pozzi. Per rilanciare la produzione e fruire più vantaggiosamente delle proprie risorse, il governo nel 1976 varò la Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), compagnia statale preposta a estrazione, raffinazione, trasporto ed esportazione di petrolio e gas naturale.

Ma le difficoltà nel portare a termine la nazionalizzazione e il crollo dei prezzi del greggio negli anni Ottanta si rivelarono ostacoli praticamente insormontabili per le ambizioni della PDVSA. Pertanto, vennero create joint-venture con imprese estere (tra cui ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillips) al fine di ravvivare la produzione convenzionale e, soprattutto, iniziare lo sfruttamento della nuova gallina d’oro degli idrocarburi, i giacimenti di petrolio extra-pesante dell’Orinoco.

Questa tipologia di greggio non convenzionale, affine alle sabbie bituminose, ha una consistenza molto densa e presenta un alto contenuto di zolfo e metalli pesanti. Viene impiegato principalmente per produrre olio combustibile per navi e industrie, asfalto, coke petrolifero, mentre necessita di particolari tecnologie per essere trasformato in prodotti più leggeri, come benzina e diesel.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dai costi particolarmente elevati per l’estrazione (stimati intorno a $85 al barile per pareggiare l’avvio di nuovi pozzi), dal trasporto (è talmente viscoso che va opportunamente trattato per circolare negli oleodotti) e dalle difficoltà di raffinazione, variabili troppo onerose da sostenere senza l’apporto delle multinazionali occidentali.

Dal 1986 la produzione petrolifera ha ripreso a crescere finché, nel 1999, l’elezione a presidente della repubblica di Hugo Chavez ha sparigliato completamente le carte. In estrema sintesi, si può così riassumere la politica del leader bolivariano riguardo al petrolio:

- maggiore controllo sulla PDVSA, trasformata da impresa relativamente autonoma in strumento diretto del governo. Tra il dicembre 2002 e il febbraio 2003, un gran numero di dirigenti, tecnici e lavoratori aderì a uno sciopero nazionale che bloccò l’industria petrolifera venezuelana, concluso con circa 18.000 licenziamenti e una profoda ristrutturazione aziendale ;

-

aumento delle tasse sulle compagnie straniere e imposizione di una partecipazione statale minima del 51% nelle joint venture. Exxon Mobil e ConocoPhilips rifiutarono di aderire chiedendo risarcimenti miliardari tramite arbitrati internazionali;

-

nazionalizzazione completa dei progetti della Cintura dell’Orinoco;

- impiego degli introiti petroliferi per avviare programmi di assistenza sociale (come il Sistema Nacional de Misiones) ed erogare sussidi, sostenere il regime governo cubano e avviare una propria ‘diplomazia energetica’ in America Latina.

All’atto pratico, questa condotta ha comportato una perdita di tecnologie e competenze che ha causato un declino della produzione, ma gli alti prezzi del greggio tra 2007 e il 2012 consentirono guadagni sufficienti per tamponare ogni criticità. Tuttavia, quando nel 2013 Nicholas Maduro succedette a Chavez, le quotazioni crollarono con conseguente peggioramento di tutti i parametri macroeconomici.

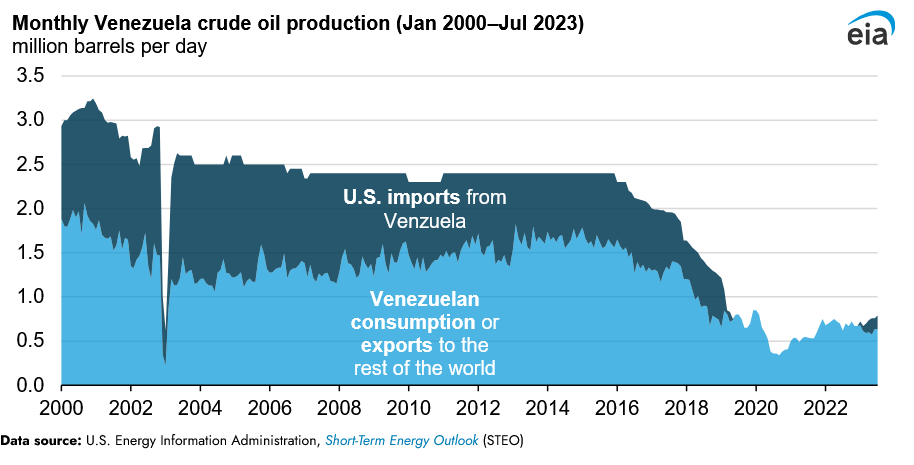

Le sanzioni statunitensi, iniziate nel 2005 e intensificate sotto le amministrazioni Obama e Trump, hanno aggravato la situazione. Nonostante gli strali della Casa Bianca contro il ‘socialismo bolivariano’, gli USA avevano continuato a importare quote di petrolio venezuelano, benché progressivamente ridotte nel tempo: questo perché il loro prediletto shale oil è una varietà di greggio ‘leggera’ poco adatta per molti prodotti petrolchimici.

Dal 2018, quando le estrazioni sono precipitate inesorabilmente, il sostegno accordato dai BRICS (in particolare Cina e India) non è stato sufficiente per impedire il disfacimento economico e politico dello stato sudamericano.

In questo quadro, l’aggressione imperialista di Trump iniziata con gli attacchi del 3 gennaio scorso, volta a impadronirsi delle riserve dell’Orinico (le maggiori provate al mondo), sembra del tutto razionale: promuovere massicci investimenti per sviluppare nuovi pozzi, accaparrandosi petrolio pesante e, in prospettiva, sopperire al probabile imminente picco produttivo dello shale oil.

In ogni caso, al di là delle contingenze politiche, quanto sta avvenendo conferma alcuni trend strutturali di lungo periodo.

Il caso venezuelano come ennesima sconfitta del progressismo energetico

Come spiegato varie volte in questo blog, quando Marion King Hubbert delineava il suo modello di picco della produzione petrolifera immaginava che, a partire dal nuovo millennio, l’energia nucleare potesse garantire un apporto energetico almeno pari a quello delle fossili per poi sopravanzarle.

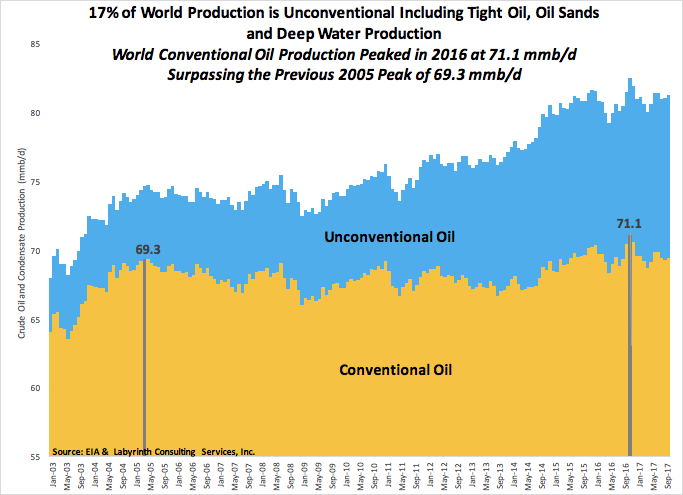

Alla fine degli anni Settanta, l’atomo costituiva invece una quota di nicchia dell’energia primaria e non si intravedeva alcuna rapida espansione, per cui venne intensificato lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio convenzionale più dispendiosi (come quelli off shore), recuperando al contempo carbone e gas naturale dalla pattumiera della storia a cui dovevano essere destinati.

Intorno al 2004-05, il picco previsto da Hubbert si è sostanzialmente verificato rendendo sempre più urgente l’impiego delle risorse non convenzionali: prima il “miracolo delle shale oil”, mentre ora sembra giunto il momento di petrolio extra-pesante e sabbie bituminose.

Ben lungi dal rappresentare la ‘sconfitta delle Cassandre’, questo quadro delinea in realtà una grave regressione rispetto al ‘progressismo energetico’ (come il salto di qualità verificatosi con il passaggio di testimone dal carbone al petrolio a fine XIX secolo, per intenderci), perché comporta di volta in volta nuove strategie comportanti maggiori costi e impatti ambientali (consiglio vivamente un recente articolo di Ugo Bardi per i dettagli riguardo alla mole degli investimenti necessari per sfruttare appieno le riserve venezuelane).

Siccome il capitalismo è capace di mostrare un volto umano solo in presenza di alti tassi di crescita economica, tutto ciò si traduce in imperialismo per accaparrarsi le ultime risorse utili e in autoritarismo, non solo per arginare tensioni e malcontenti generati dalle patologie sociali conseguenti alla stagnazione, ma anche per gestire il grado di complessità sempre maggiore per tenere in piedi la baracca.

Riguardo a quest’ultimo punto, desidero riportare la parte conclusiva dell’ultimo post di Art Berman, relativo all’Intelligenza Artificiale ma le cui osservazioni risultano valide per la questione venezuelana così come per tutte le problematiche legate al fabbisogno compulsivo di energia e materie prime:

L’era dell’espansione materiale sta finendo. Siamo entrati in un periodo di stress della rete elettrica, fragilità finanziaria e crescente conflitto geopolitico. Le nazioni competono per accaparrarsi risorse in diminuzione e per proteggere la stabilità interna…

Questo non è un messaggio di sventura. È un invito a vedere il mondo così come si sta evolvendo. La consapevolezza è l’inizio. Il passo successivo è abbandonare i modelli mentali che funzionavano in un’epoca diversa, modelli che trattano il mondo come un insieme di parti rotte da riparare. Siamo a un punto di svolta. Decenni di crescita e abbondanza hanno prodotto molte cose, ma non il significato e la soddisfazione di cui gli esseri umani hanno bisogno per una vita veramente bella.

Semplificare è ciò che fanno gli adulti quando le circostanze cambiano: fare pulizia, ridefinire le priorità, smettere di vivere di preconcetti fallaci. Non è una resa. È un’apertura verso una vita che si adatti al mondo che viviamo realmente.

Recent Comments